1. 就職氷河期と派遣労働の背景

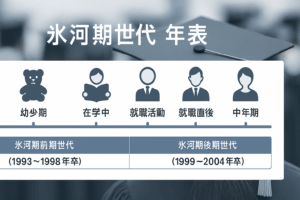

1990年代後半から2000年代前半、日本経済はバブル崩壊後の不況が続き、「就職氷河期」と呼ばれる厳しい雇用環境が形成された。この時期に卒業した若者(特に1973~1982年生まれの世代)は、バブル崩壊の影響を甘んじて受け入れるしかなかった時代であったと同時に、政府が打ち出した派遣法の変更によって、厳しい未来へと突き進まざるを得ない環境へと作られました。

最も厳しいと言われている就職氷河期世代(後期・超氷河期)とは1999年~2004年頃を指しますが、奇しくも1999年に労働者派遣法(原則自由化)と、2004年に製造業派遣解禁が行われています。この製造業派遣解禁は、実質的に後述するクリスタルグループやグッドウィルグループによる闇派遣(偽装請負)が常態化しており、実際には就職希望者にとって2000年頃がこの派遣法改定の大きな影響を受けたと考えられます。

企業は下記のジレンマに陥っていたのです。

- 既存の社員の解雇を行えないため、業績回復が見込めない中で人員整理が困難だった

(窓際族や追い出し部屋など間接的手段に依存)。 - 一方で生産や業務遂行のためには人手が必要であり、結果として正規雇用の代替として派遣会社から人員を受け入れる必要に迫られた。

正規雇用の機会が限られ、多くが派遣社員や契約社員、アルバイトなどの非正規雇用として労働市場に入らざるを得なかった。

2. 派遣労働拡大の法的背景

派遣労働の拡大は法律改定が大きく影響しています。

- 1999年の労働者派遣法改正(原則自由化):禁止業務以外は原則派遣可能となったことで、派遣可能な職種が大幅に拡大。この改正により派遣労働者数が急増し、1999年約28万人だった派遣労働者が2005年には約106万人、2007年には約133万人と大きく増加した。

- 2004年の製造業派遣解禁:製造業への派遣が解禁され、それまで派遣が認められていなかった工場や生産現場での派遣労働者が増加した。この解禁はさらに非正規雇用を加速させ、特に男性労働者が製造業の派遣社員として流入した。

- 就職氷河期が悪化している時期に、この派遣法の自由化・製造業派遣の解禁が重なったため、新卒者が正規雇用に就けないまま派遣労働に流れ込む流れが一気に加速した。

前述したように、2004年は製造業派遣解禁とされていますが、クリスタルグループやグッドウィルグループ(ラディアホールディングスプレミア)による闇派遣(偽装請負)が常態化しており、2004年を過ぎたあたりから、この2社のように違法性の高い派遣会社は厳しい矢面に立たされています。逆に言えば、2004年までは違法派遣(違法請負)が常態化しており、就職氷河期世代の人たちは、就職できなかった結果こういった違法労働をさせる会社で働く事を余儀なくされています。これはデータに出てこない悲劇の一つと言えます。

3. 派遣会社と労働者の激増

派遣会社は法改定と共に急増し、それと共に派遣労働者の数も急増していきました。

実データについて偽装請負や日雇い派遣のデータ、複数の派遣会社に登録している例など、様々なデータが混在しており参考となる数値は提供できませんが、実態は数字以上に厳しい数字だったことが予想されます。

- 1999年~2006年の間に派遣会社数が急増

- 同時期に派遣労働者数も大幅に増加(1999年28万人→2007年133万人)。

- グッドウィルやクリスタルなど、一部の企業は法令違反を繰り返しながら利益を拡大し、「日雇い派遣」「偽装請負」など、労働者が不安定な労働環境に置かれる問題が顕在化した。

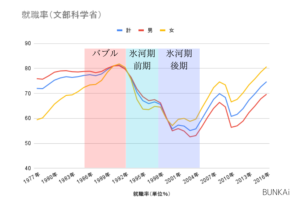

4. 就職率と就職内定率の実態

就職内定率と就職率:公式統計が隠してしまう実態

日本における大学新卒の「就職内定率」と「就職率」は、若者の雇用状況を把握する重要な指標として広く引用される。しかし、これらの数値が示す表面上の「成功率」は、実際の若者の就職実態を必ずしも正確に反映していない。詳細は別記事に書きましたが、特に就職氷河期世代(1993年~2005年頃に就職活動を行った世代)においては、統計の定義や集計方法が、実質的な雇用不安や無業状態を見えにくくしていた。

就職内定率と就職率の定義

まず、両者の違いを明確にします。

- 就職内定率: 就職を希望する学生のうち、企業から内定(または内々定)を得た者の割合。文部科学省と厚生労働省が共同で調査し、通常10月1日や2月1日時点の数値が公表される。計算式は以下の通り:

- 就職内定率 = 内定者数 ÷ 就職希望者数 × 100

- 就職率: 就職希望者のうち、卒業時点で実際に就職した者の割合。文部科学省の「学校基本調査」で4月時点の結果が確定し、正規職員(1年以上の非正規を含む)が対象となる。計算式は:

- 就職率 = 就職者数 ÷ 就職希望者数 × 100

表面上、内定率は就職活動の「途中経過」、就職率は「最終結果」を示す。しかし、両者の分母が「就職希望者」に限定されている点が、実態を見えにくくする最大の要因である。

就職希望者に限定された分母の問題

公式統計では、「就職希望者」とは「就職活動を行い、卒業後速やかに就職を希望する者」と定義される。つまり、以下のような人々は分母から除外される:

- 就職活動を諦めた人: 厳しい採用環境に直面し、早々に就職を断念した学生。

- 進学を選択した人: 就職難を理由に大学院進学や専門学校への進路変更を余儀なくされた者。

- 一時的な非正規労働者: 内定を得られず、卒業後に派遣やアルバイトで働くことを選んだ人。

例えば、就職氷河期のピークである2003年(平成15年)の大卒就職率は55.1%(文部科学省「学校基本調査」)と記録されているが、これは就職希望者に対する割合に過ぎない。卒業生全体を分母とした場合、就職できた割合はさらに低くなる。総務省「労働力調査」によれば、2003年の20~24歳の非正規雇用率は約34%に達しており、正規雇用に就けなかった若者が相当数いたことがわかる。さらに、同年の「学卒無業者」(就職も進学もしなかった者)は約25%(推計値)とされ、統計に表れない「見えない層」が膨大だった。

非正規雇用の内定が統計を歪める

就職内定率のもう一つの問題は、非正規雇用(派遣社員や契約社員)の内定が「内定」としてカウントされる点だ。文部科学省の調査では、内定の定義に雇用形態の区別がないため、正規雇用の内定と不安定な非正規雇用の内定が同列に扱われる。これにより、表面上の内定率は高く見えるが、実際の安定性や将来性は大きく異なる。

就職氷河期の2000年を例に取ると、大卒の就職内定率は10月時点で約70%(リクルート推計)だったが、厚生労働省のデータでは同年の新卒世代(20~24歳)の非正規雇用率が25%に急上昇している。このギャップは、非正規雇用の内定が相当数含まれていたことを示唆する。特に1999年の労働者派遣法改正で派遣業務が自由化され、企業が正規雇用を減らす一方で派遣労働者を増やした時期と重なる。2003年には派遣労働者数が約120万人(厚生労働省「労働者派遣事業報告」)に達し、その多くが就職氷河期世代の若者だった。

この結果、内定率が「就職の成功」を示しているように見えても、実態は不安定な非正規雇用に流れた若者が多く、安定したキャリア形成が困難だったと言える。

卒業生全体から見る未就職の実態

就職希望者に限定せず、卒業生全体を分母とした場合、未就職のまま無業となった若者の規模がより明確になる。2003年の大卒者約55万人(文部科学省)のうち、就職率55.1%を適用すると、約30万人が就職した計算だ。しかし、残りの約25万人のうち、進学者(約10%と仮定)を除いても、10万人以上が「就職も進学もしない」状態に陥った。この層は「学卒無業者」として統計に残るが、その内訳には、派遣やアルバイトで食いつなぐ者も多く含まれる。これらは就職率にも内定率にも反映されず、実態を隠してしまう。

内閣府の「日本経済2019-2020」では、就職氷河期世代の非正規経験者が他世代より10~15%多いと指摘されており、新卒時の未就職が長期的な影響を及ぼしたことが裏付けられている。

結論:統計の裏に隠された就職氷河期の実態

公式発表の就職内定率は、就職希望者のみを対象とし、非正規雇用の内定を含むため、表面上は高い数値を示す。しかし、就職活動を諦めた人や卒業後に無業・非正規に流れた若者は統計から除外され、実態を正しく反映していない。特に就職氷河期においては、企業の人件費削減と派遣労働の拡大が重なり、正規雇用の門が狭まった結果、未就職の若者が大量に発生した。この「見えない層」こそが、氷河期世代の雇用不安の本質であり、現在の40~50代で続く非正規雇用の高さを説明する要因でもある。

5. 就職氷河期世代への影響

就職氷河期世代(1993年~2005年頃に就職活動を行った世代)は、新卒時の厳しい雇用環境がその後の人生に深刻な影を落としている。非正規雇用の高さ、生涯賃金の低下、そして経済的困窮のリスクがこの世代の特徴であり、現在の中年期や老後にも影響を及ぼしています。

就職氷河期世代は、正規雇用の機会が限られた結果、非正規雇用率が他世代に比べて極めて高い。厚生労働省「労働力調査」によると、2008年時点で非正規雇用は雇用者全体の約34%を占め、特にこの世代の男性は製造業派遣の解禁(2004年)により派遣労働者として急増した。日本人材派遣協会のデータでは、派遣労働者の割合が非正規全体の3%(2002年)から8%(2007年)に拡大。この不安定な雇用形態は、生涯賃金を大幅に引き下げ、正規雇用者との格差を広げた。一度失業や非正規雇用を経験すると生涯賃金が約6000万も下がるという試算(参照)があったり、氷河期世代の生涯賃金は他世代より約2,000万円低いとされる。

リーマンショックと「派遣切り」

非正規雇用の急増は、派遣会社の乱立を招いた。1999年~2006年に事業所数が急増した背景がこれを裏付ける。しかし、2008年のリーマンショックで状況は一変。製造業を中心に「派遣切り」が発生し、数万人が一気に失業した。総務省の調査では、2008年末から2009年初頭にかけて非正規労働者の失業率が急上昇し、氷河期世代の多くが再び(さらなる)不安定な状況に追い込まれた。

中年期と老後の困窮リスク

安定雇用を逃した影響は長期に及び、現在40~50代となったこの世代は、経済的困窮のリスクが高い。内閣府「日本経済2019-2020」によると、非正規経験者が他世代より10~15%多く、正規雇用率の低さが続いている。これが老後の貧困化を招く懸念材料となり、社会保障制度への負担増が予測される。特に単身者や女性ではその傾向が顕著で、貯蓄不足や年金受給額の低さが問題視されている。

まとめと課題

いかがでしたでしょうか。

就職氷河期というと就職率の低さばかりが注目されがちですが、その厳しいデータの数値すらまだ楽観的な見方であり、その事実の陰に隠れて苦しんだ人たちその後の人生に深刻な影を落としていることに、明らかな相関関係があると言えるのではないでしょうか。

また、どこかのタイミングで記事にしようと思いますが、安定した収入がなく先行きが見通せなかった非正規労働者にとって、結婚や子育ての見通しが立たなくなるのは必然的な結果です。

就職氷河期世代より上の世代(バブル世代や団塊世代)はバブル崩壊後でも一度就職した人たちは終身雇用の名のもとに過剰に守られていた事実があります。こういったすぐに「真面目に働かない人を解雇できる法律」を整備し、派遣法という可能性ある将来の若者たちの方に調整弁を設けたのは、政策の誤りだったのではないでしょうか。この選択が、就職氷河期世代の困窮を加速させ、派遣依存の高さとともに長期的な影響を及ぼしていると言えるのです。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 就職氷河期世代を苦しめた派遣法改正の影響とは?問題の背景と対策 1. 就職氷河期と派遣労働の背景 […]