就職氷河期世代(1993年~2005年卒業)は、バブル崩壊後の不況期に社会に出た世代です。この世代は就職難のみならず、結婚や出産・子育てにおいても多くの困難に直面しました。以下では、政府や企業の子育て支援施策の時代別推移や女性の再就職問題を整理し、就職氷河期世代が直面した子育て支援の課題を前後の世代と比較しつつ解説します。

1. 政府の子育て支援施策

1980年代~1992年:支援制度の黎明期

限られた支援策と少子化の兆候: 1980年代の日本では、子育て支援策は現在ほど整備されていませんでした。法定の育児休業制度は未整備で、女性は産前産後休業(出産前6週・後8週の産休)のみが保障され、男性の育休制度は存在しませんでした。経済成長期で専業主婦モデルが一般的だったこともあり、政府の子育て支援は主に児童手当など金銭的給付が中心でした(児童手当制度は1972年開始。1980年代当時は支給対象・額も限定的でした)。給与がまだ安定して上がっており、社会保険も今ほど払う必要が無かった事、さらに終身雇用を疑われていない時代であったこともあって、男性は働き、女性は専業主婦というのが社会の潮流として基本があったことにあります。

一方で1970年代後半から出生率低下が始まり、1989年の合計特殊出生率1.57(いわゆる「1.57ショック」)によって少子化への危機感が高まりました。

この1.57という出生率は当時過去最低であり、少子化問題が社会に認知される契機となりました。

1993年~2005年:就職氷河期世代期の支援策

育児休業法の施行: 1.57ショックを受け政府は対策を模索し、まず育児休業法(現行「育児・介護休業法」)を1991年に制定、1992年から施行しました。

これにより男女労働者が子が1歳になるまで育休を取得する権利が法的に認められ、企業による解雇禁止など基本的な枠組みが整いました。しかし施行当初は認知も低く、育休制度の利用率は極めて低調でした(1990年代前半、育休を取得して職場復帰する女性は1割未満。

エンゼルプランの策定: バブル崩壊後の不況下で出生率低下に歯止めがかからず、政府は包括的な少子化対策に乗り出します。1994年には文部・厚生・労働・建設の4大臣合意により初の総合少子化対策「エンゼルプラン」が策定されました。これは「仕事と子育ての両立支援」「保育所の増設」「地域子育て支援」の充実など、1995~1999年の5年間で取り組む施策をまとめたものです。

評価を踏まえ、1999年には新エンゼルプラン(2000~2004年)に引き継がれ、より具体的な少子化対策の実施計画が進められました。これらのプランに基づき、保育サービスの拡充や育児休業給付金の創設(1995年、育休中に給与の一部支給開始などが実現しました。

法制度の充実: 2003年には少子化対策の法的基盤として「少子化対策基本法」および「次世代育成支援対策推進法」が成立しました。少子化対策基本法は少子化に対応する国の基本理念を定めたもの、次世代育成支援対策推進法は企業と地方公共団体に対し仕事と子育ての両立支援の行動計画策定を義務づけたものです

この次世代法に基づき、企業には子育て支援策の目標設定が求められ、後述する「くるみんマーク」制度へとつながります。

少子化の進行と成果: これら90年代~2000年代前半の施策にもかかわらず、出生率の低下傾向は続きました。合計特殊出生率は1990年代半ば以降1.5未満で推移し、2005年には1.26と史上最低を記録しています

就職氷河期世代が出産適齢期を迎えた2000年前後は経済的不安や晩婚化も重なり、出生数の落ち込みが顕著でした

育児休業制度も整備されたとはいえ、当時は「育休を取得する前に退職してしまう」女性が依然多数で、育休取得率の統計上は高く見えても実態として出産前に離職するケースが多かったのです

例えば2000年代半ばまで、第1子出産前に勤めていた女性の約7割が出産を機に退職しており、この割合は1980年代から大きく改善しないままでした。

つまり育児休業制度の利用率(在職者ベースでは8割近くとされる)の陰で、多くの女性が出産時に職場を去っていたのが実情です。

2006年以降:支援策の拡充と近年の動向

子ども・子育て応援プラン: 少子化対策は2000年代後半以降さらに強化されます。2004年策定の少子化社会対策大綱に基づき、2005年には「子ども・子育て応援プラン」が打ち出され、保育所待機児童の解消や地域の子育て支援拠点整備などが推進されました。

待機児童問題(保育所に入れない子ども)の深刻化を受け、2008年には「待機児童解消加速プラン」、2013年には「待機児童解消加速化プラン」が策定され保育の受け皿拡大が進みます。2010年には民主党政権下で一時「子ども手当」が導入されるなど、金銭的支援も拡充されました。2010年代半ばからは第2次少子化社会対策大綱のもと、教育・保育の無償化(幼児教育無償化政策は2019年開始)なども実施されています。

男性の育休推進と働き方改革: 2009年と2017年の育児・介護休業法改正では、男性の育休取得促進策(パパ・ママ育休プラスやパパ休暇制度など)が盛り込まれ、2022年には産後パパ育休(出生時育児休業)制度もスタートしました

政府は**「男性育休取得率2025年に30%」**という目標を掲げ、企業への働きかけを強めています

また「働き方改革」の一環として長時間労働是正やテレワーク推進が進み、子育てと仕事の両立環境は徐々に改善されてきました。

施策の効果: 2000年代後半から近年にかけ、女性の出産前後の就業継続率は着実に向上しています。厚生労働省の調査によれば、第1子出産前に就業していた女性の出産後継続就業率は約70%近くにまで上昇し(2010年代後半出生児のデータ)、政府目標の70%に迫っています。これは育児休業給付の充実(2007年に給与の50%→2014年に67%へ引上げなど)や、保育環境整備による「仕事を辞めずに産み育てる」選択肢が広がった成果といえます。一方で、2020年の出生率1.33、2022年は再び1.26まで低下するなど少子化傾向そのものの改善は依然難しく、施策の抜本的強化が課題です。

2. 企業の子育て支援の動向

大企業における支援施策の拡充

制度導入の時期と広がり: 日本企業の子育て支援策は、2000年代以降大企業を中心に整備が進みました。法律上は1992年の育休法施行以降、一定規模企業に育休制度の導入義務が課されましたが、実際に積極的な両立支援策を講じ始めたのは大企業からです。例えば短時間勤務制度(育児中の時短勤務)は1990年代後半から一部企業で導入が始まり、2005年の次世代法施行後に急速に普及しました。2010年代には従業員1000人超の企業の94%が短時間勤務制度を導入するまでになっています

他にもフレックスタイム勤務や在宅勤務、社内託児所の設置、育児サービス費用補助など、多様なメニューが大企業を中心に提供されるようになりました。

取得率と実態: 大企業では女性社員の育休取得はもはや当たり前となり、取得率100%近い企業も増えています

一方で、中小企業では制度未整備や人手不足から育休取得が難しいケースも依然残ります。とはいえ、企業全体としてみれば女性の育休取得率は2000年代後半以降80%台で安定しています(※在職出産者ベース)。男性の育休取得についても、大企業を中心に近年は飛躍的に伸びており、2022年度には男性取得率17.1%、2023年度には30%を突破したとの調査もあります

育児中の時短勤務制度やフレックス制度も、多くの企業で対象社員の半数以上が活用するなど定着が進んでいます

「くるみんマーク」制度: 企業の子育て支援への取り組みを促進するため、厚生労働省は2007年に認定制度「くるみんマーク」を開始しました

次世代育成支援対策推進法に基づき行動計画目標を達成した企業を認定するもので、認定企業は自社商品や広告にくるみんマーク(赤ちゃんが包まれているデザイン)を掲示できます。2007年度に428社だった認定企業はその後年200~300社ペースで増え、2021年には累計3,500社を超えました

このように企業の子育て支援に対する社会的評価も高まり、大手企業を中心に両立支援策の充実が競うように進められた時期でもあります。

ただ、これらはあくまでも大企業に就職した一部の人のみで、派遣会社ではこのような環境は用意されていませんでした。

1990年代~2000年代の派遣社員増加と支援格差

就職氷河期世代の多くは不本意ながら派遣社員や契約社員として働く道を選ばざるを得ませんでした。1999年・2004年の労働者派遣法改正で派遣労働が拡大すると、正社員採用の門戸が狭かった氷河期世代は派遣・非正規として働く割合が高まります

しかし非正規雇用者は正社員に比べると育児支援制度の利用が難しいのが現実でした。法律上は非正規でも一定要件を満たせば育休取得は可能でしたが、多くの場合「契約期間の壁」や経済的不安から取得できず、妊娠・出産を機に退職せざるを得ませんでした。また派遣社員は勤務先企業と雇用関係がないため、派遣元・派遣先いずれからも十分な育児支援を受けられないという構造的問題もありました。こうした派遣労働の増加は、同世代の正社員と比べ子育て支援の受益格差を生みました。実際、非正規雇用女性で出産後も職場に留まれた人の割合は正社員女性より大幅に低く(例:第1子出産後の就業継続率は女性正社員で約70%に対し、パート・派遣では24%程度にとどまるという調査)、就職氷河期世代の中でも雇用形態により子育て環境に大きな差が生じました。これは同時期の企業福祉(社内制度)が正社員中心に設計されていたためで、非正規層は公的施策のみに頼らざるを得なかったのです。

3. 女性の再就職問題とその影響

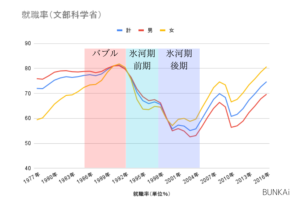

出産後の再就職率の時代変遷

日本では従来、結婚・出産を機に女性が離職し、その後育児が一段落してからパート等で再就職するというパターンが一般的でした(いわゆるM字カーブ現象)。就職氷河期世代が子育て期に入った2000年代、この30代女性の再就職率の低さが大きな課題となりました。厚生労働省の分析では、30代女性の再就職率は約54.3%と他世代より顕著に低く、20代女性の67.1%、40代女性の69.4%と比べて再就職が難しい状況が浮き彫りになっています。これはちょうど出産・育児期と重なる30代で希望に沿った再就職が叶いにくいことを示しており、「働きたい」と願う多くの女性が望む形で職場復帰できない現実がありました。就職氷河期世代の女性たちは、出産前後に退職を余儀なくされた後、子育てが一段落しても正社員への復帰が困難で、非正規やパートで妥協せざるを得ないケースが少なくありませんでした。

企業の再就職支援プログラムと実態

2000年代後半以降、一部の企業では「カムバック制度」「再雇用制度」などと称して結婚・出産で退職した元社員の再雇用枠を設け始めました。しかしその数は限られ、実績も僅かでした。次世代育成支援対策推進法のもとで企業が策定した行動計画には、「育児等で退職した社員の再雇用制度の整備」などが盛り込まれた例もありますが、当時は制度があっても周知不足や社内の理解不足で利用者がほとんどいないケースも多々ありました。総合職で活躍していた女性でも、ブランク後に復帰できる受け皿は乏しく、結果として派遣社員や契約社員として働き直す人も少なくありません。氷河期世代の女性は元々就職時点で正社員に就けなかった割合も高く、その意味でも「育児のため一度仕事を離れると、正社員として復帰するハードルが一層高い」状況でした。企業文化としても「中途採用より新卒採用重視」「長時間労働前提」の風土が根強く、育児後の女性の再チャレンジを支える体制は不十分だったと言えます。

再就職が難しかった背景

社会的要因: 就職氷河期世代が直面した再就職難の背景には、当時の社会の固定観念も影響しました。1990~2000年代前半はまだ「女性は出産したら家庭に入るのが普通」という意識が残り、育児のためのブランクはキャリアにおいて大きなハンデと見做されていました。また、保育所不足により「子どもを預けて働きたくても預け先がない」問題も深刻で、再就職を諦める女性も多くいました。

雇用制度の変化: 一方で雇用環境も急激に変化していました。バブル崩壊以降、企業は新卒一括採用を絞り込み、既存社員の終身雇用を維持する傾向が強まりました。この結果、中途で労働市場に出た女性が正社員求人に巡り合うのは容易ではありませんでした。特に就職氷河期世代が30代となった2000年代、企業はリストラや人件費抑制に注力しており、子育てを終えた女性を再び正社員として迎える余裕がなかったのです。また非正規雇用の拡大により求人の多くが派遣・契約といった形態になっていたことも、望むキャリアへの再就職を困難にしました。

本人の不安: 内閣府の調査によれば、氷河期世代の独身者が結婚に消極的な理由として「結婚生活を送る経済力がない・仕事が不安定だから」を挙げた割合が他世代より高く、男性では約5割に達しました。これは裏を返せば、「仕事が不安定なので結婚・出産に踏み切れない」という人が多かったことを意味します。実際に子どもを持った女性であっても、「ブランク後にまともな仕事に就けるだろうか」という再就職への不安は大きく、家庭と両立できるパート職を選ぶケースが大半でした。このように、経済的不安と社会の受け皿不足が相まって、就職氷河期世代の女性にとって再就職は非常に高い壁となっていたのです。

4. データで見る子育て環境の変遷

最後に、政府支援・企業支援の時期と各種指標の推移をデータで整理します。

支援施策の時系列まとめ(主要な出来事)

- 1992年 – 「育児休業法」施行。男女とも子の1歳まで育休取得可能に

- 1994年 – 「エンゼルプラン」策定。初の総合的少子化・子育て支援計画

- 1999年 – 「新エンゼルプラン」策定(2000~04年実施)。少子化対策を強化

- 2003年 – 「少子化対策基本法」および「次世代育成支援対策推進法」成立

- 2005年 – 「子ども・子育て応援プラン」開始。保育サービス拡充など推進

- 2007年 – 次世代法に基づく企業認定「くるみんマーク」制度開始(初年度認定428社)。

- 2010年 – 「子ども手当」施行(~2011年)。0~15歳月額13,000円の一律給付。

- 2014年 – 育休給付率を給与の50%から67%へ引き上げ(育休復帰給付金と統合)。

- 2017年 – 育児休業最長2年まで延長(保育所入所待ちの場合)。

- 2022年 – 「産後パパ育休」制度施行。男性の出産直後育休取得を柔軟化。

出生率・育休取得率・女性就業率の推移データ

- 合計特殊出生率(TFR): 1970年代後半から低下が続き、1989年に1.57(1.57ショック)。2005年に1.26と過去最低。その後若干回復し2015年は1.45前後でしたが、2020年1.33、2022年1.26と再び低水準に落ち込んでいます。少子化対策にも関わらず1995年以降一貫して1.5未満で推移しており、依然改善は見られません。

- 育児休業取得率(女性): 厚労省「雇用均等基本調査」によると、出産時在職女性の育休取得率は2006年度以降80~90%台で推移し、育休制度自体は定着しました。ただしこれは在職者ベースの数値であり、出産前離職者を含めた全出産女性に占める割合では約40%程度に留まるとの分析があります。つまり、約6割の女性は出産時にそもそも職場にいない(離職済み)という計算です。しかし近年は、出産前後も離職せず働き続ける女性が増え、この割合(継続就業率)は徐々に改善しています。

- 育児休業取得率(男性): 1990年代はほぼ0%(制度利用者が極めて稀)でしたが、徐々に意識が変化し2010年代半ばに数%、2020年度12.7%、2022年度17.1%、2023年度**30.1%**と急伸しています。政策目標(25年までに30%)に向け、特に若い世代の男性の間で育休取得が一般化しつつあります。

- 女性の継続就業率: 第1子出産前に就業していた女性が出産後も職を続けた割合は、1985~89年出生児では約30%(7割が出産退職)でした。この水準は氷河期世代が出産期を迎えた2000年前後まで大きく変わらなかったものの、2010年代生まれでは**約70%**に上昇しています。いわゆるM字カーブの谷が浅くなり、30代前半の女性就業率(かつて50%台前半)は2020年時点で70%近くまで上昇しました。とはいえ出産を機に依然3割の女性が離職している現状があり、欧米並みに出産退職ゼロに近づけるには引き続き柔軟な働き方推進が必要です。

- 女性の再就職率: 厚労省調査によれば、結婚・出産後に一度離職した女性が**再就職に成功する割合は30代で約54%**と低迷しています。氷河期世代当時(2000年代)は特に低く、本人の希望と現実の乖離が問題視されました。近年、人手不足もあり40代以降では再就職機会が増えつつありますが、育児ブランクからのキャリア復帰には依然ハードルが残っています。

以上の調査から、就職氷河期世代の子育て支援の困難さが浮き彫りになりました。この世代は経済的不安定さから結婚・出産に踏み切れない人が多かった上、実際に子育て期を迎えても公的支援・企業支援がまだ充分でない過渡期にあたり、多くの家庭が孤立無援の中で奮闘しました。他の世代と比較すると、前の世代は主に専業主婦に支えられ、後の世代は支援制度が整い始めたのに対し、氷河期世代は制度不足と雇用不安の板挟みだったと言えます。今後、同世代が直面する介護期への支援も課題となっており、今回浮かび上がった問題点を踏まえた一層の施策強化が求められています。

コメント